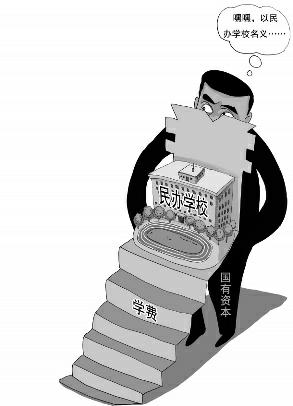

“上名校”=“高學費”,這看起來是理所當然的理論。但華商報記者調查發現,這些所謂的民辦學校,其投資主體資格多為國有資本,一邊享受國家統一的城鄉義務教育生均公用經費的同時,一邊以民辦學校名義收取高額學費。

>>一個舊聞

國有資本投資成民辦學校?

“搶個紅包也需要一分鐘吧,這也太快了!”2017年4月24日上午,位于西安市梨園路與勞動北路交會處的陜西師范大學大興新區小學門口,很多家長不愿離去,因為孩子信息還沒輸入完,頁面就已經無法進入了,整個報名過程只有2分鐘。大家認為報名過程人為操作的因素太多,目的就是為了讓落選家長交借讀費。

針對家長質疑,陜西師范大學大興新區小學辦公室一位薄姓負責人介紹,因為該校是民辦學校,有招生自主權。

既然是民辦學校,那么投資人又是誰呢?

薄某稱,學校系陜西師范大學和大興新區管委會共同投資興建的。如果有問題,去問蓮湖區教育局。

而根據《中華人民共和國民辦教育促進法》第二條:“國家機構以外的社會組織或者個人,利用非國家財政性經費,面向社會舉辦學校及其他教育機構的活動,適用本法。”

根據查閱獲悉,大興新區管委會屬于政府的派出機構。大興新區管委會和陜西師范大學兩個國有單位主體,怎么能投出一個民辦性質的學校呢?

在記者隨后的采訪中,大興新區管委會和蓮湖區教育局均未給予回復。

>>推而廣之

38所民辦學校絕大部分姓“公”

“西安純粹意義上的民辦學校有幾所呢?公辦學校搖身一變變成民辦學校的又有多少呢?”在與華商報記者談及西安市目前民辦學校問題時,西安教育界一位退休的干部表示,現在38所民辦學校從審批到轉性,很多事情不是教育部門能擋住的。

這位老干部介紹,“名校辦民校”是上世紀90年代的產物,當時的初衷是緩解優質教育資源供不應求的現狀,拉動薄弱學校向優質學校靠近,滿足人們多元化的教育需求。但“一套班子,兩塊牌子”監管模式,讓一些人看到了商機,并開始進行商業化經營,向學生收取的高額學費未能轉化成國有資產,而是被其利益集團中的少數人所占有或瓜分,“名校辦民校”已成為部分特殊群體牟利的工具。

他坦言,西安目前的這38所民辦學校中,不是所有的學校都是純民辦,而絕大部分都是借、靠、占用一些大學資源或開發區資源,或將公辦學校轉制,是在國有主體上發展起來的衍生物。國有主體投資辦民辦學校,堂而皇之收取高額費用,這種做法很荒謬。

>>這是為啥

占用國有資源卻不盡義務

“占用國家資源,卻不承擔九年制義務教育責任,民辦學校的做法讓很多公辦學校效仿。”西安某中學校長表示,這幾年西安市對于這些民辦名校的默許,政府導向偏移、學校擴招,優秀學生都涌進了“名校”。學校由此生源廣博,教師積極性高教學質量自然上升;相反,劣質的生源、貧寒的待遇,嚴重影響了其他學校奮起競爭的積極性,最終導致惡性循環。

她認為,一些“名校辦民校”游離于公辦與民辦之間,享有公辦學校的資源,卻又按照民辦學校的條件社會化操作,顯而易見是公共權利享受了雙重政策。國家義務教育的原則是免試就近入學,而這些學校以民辦為由不承擔義務教育,將生源甩給社會,進一步加劇了入學難的問題。

>>富可敵“縣”

據說有學校收入超過區縣

“你說它公辦,它卻拿著職能部門民辦批復;你說它民辦,它卻占有著國家資源,領導、老師是公辦學校派過去,教學用地是公辦教育用地。”4月1日,對于華商報連續報道的西安市教育之殤,西安市某中學校長表示,西安市的基礎教育應該是并駕齊驅,而不是幾個名校以及一串串分校組成。

他質問,西安市教育局每年都發文件,嚴禁幼兒園以開辦實驗班、特色班、興趣班等特色教育為名向家長收取費用,嚴禁各學校以任何名義收取與入學掛鉤的贊助費、捐資助學費、建校費等費用,但管住了嗎?

這位校長顯得很亢奮,他表示,現在一些名校的收費,越來越隱蔽,而且收取的錢款并未進入學校公戶,直接進入了個別人的私人賬號上。數額巨大,有些收入超過了區縣財政收入。因此建議,紀檢監察部門應該加強對這些名校的審計。

>>記者調查

民辦學校國家也給經費

民辦學校之所以收取高額學費或者其他費用,卻無一例外地稱,學校的開支主要來自學費,因為國家對民辦學校沒有補助!

但真實的情況是什么呢?

華商報記者翻閱了大量資料和文件發現,根據《國務院關于進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的通知》明確:統一城鄉義務教育生均公用經費基準定額,中西部地區普通小學、普通初中每生每年分別為600元、800元,東部地區普通小學、普通初中每生每年分別為650元、850元。對城鄉義務教育學校(含民辦學校)按照不低于基準定額的標準補助公用經費。

>>探根溯源

高額學費轉化為利潤再分配

“其實從1996年開始,國家就規范和取締以公辦學校名義辦的‘校中校’、‘校內班’以及‘一校兩制’行為;此后,幾乎年年都有要求制止公辦學校以民辦名義招生和收費行為的文件,禁止公辦學校與民辦學校聯合辦學,或者舉辦民辦學校‘校中校’等方式向學生收費的文件,但落實到位的很少!”西安教育界一位退休干部表示,未能得到有效規范的關鍵原因是經濟利益驅動。

他稱,“名校辦民校”背后的國有企業、教育部門、學校等利益主體存在經濟利益關系。最主要的原因是,“名校辦民校”將對學生收取的高額學費轉化為學校利潤;同時,又將利潤實行按比例、按人頭等分紅方式,分配給企業、教育部門、學校等利益主體,從而形成一個關系緊密的利益集團。常常操作的手法就是,民校每招一個學生,都要向有關部門或者是向名校繳納一定的費用。嚴格規范“名校辦民校”的行為無異于自斷財路。

“不是管不了,是不愿意管或者說不能管!”他舉例稱,西安幾個名校的監管主體在大學,西安市及區縣教育部門都稱權限不夠、管不了,這種說法是行不通的。怎么可能管不了呢?這些名校聲稱他們為大學本校職工子弟所設立,既然是這樣,完全可以除教職工子女以外,不允許再招收其他社會生源,能管不住嗎?

>>一點建議

取消假民辦重新回歸公辦

“其實政府職能部門應該徹底厘清‘公’與‘民’學校的關系,不能這樣籠統地歸集在一起,民辦學校里面強行攤派公辦學位,但又不給民辦學校師資享受公辦待遇!”3月31日,西安一所民辦學校負責人向華商報記者表示,政府職能部門應該規范管理,杜絕“假民辦”現象,徹底解決“公”“民”不分、“國有資產流失”等問題。

她建議,現在社會詬病的“名校辦民校”問題,政府完全可以將現有的“名校辦民校”重新變更成公辦學校;廣州、長沙等地已經著手,對部分民辦學校變性公辦制。第二是將現有的“名校辦民校”規范成真正的優質民辦學校,對資產進行重新厘清,徹底解決“公”“民”不分、產權不明的問題。這樣的話,又會在一定程度上吸納社會資金,增加教育投入,從而民辦學校徹底市場化,通過教學質量來吸引學生。華商報記者 陳思存